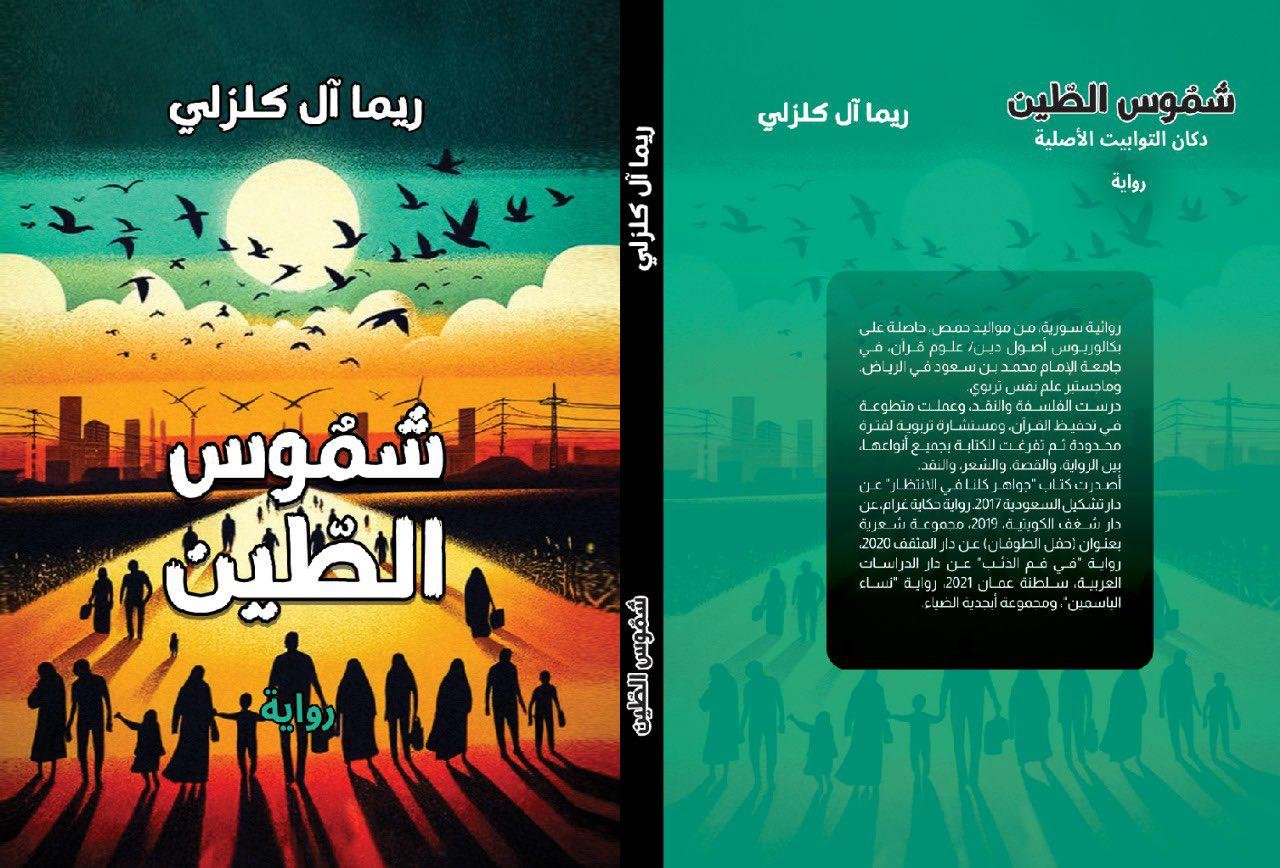

تمثلات الوطن واللجوء فى رواية "شموس الطين "للكاتبة ريما آل كلزلي

بقلم الكاتبة/ فاتن محمد علي

تشكل رواية “شموس الطين” لريما آل كلزلي عملاً سرديًا محمّلاً بالدلالات الرمزية والتأويلات الوجودية والسياسية، يشتبك مع قضايا الوطن والهوية والمنفى والسلطة القمعية، من خلال شخصيات محطّمة تسعى إلى النجاة من خراب الداخل والخارج على حدّ سواء.

عتبة النص

تستعير الرواية الطين كرمز للهوية الملتصقة بالجذور، في مقابل الشمس كرمز للحقيقة ،الوضوح والانكشاف. من هنا جاء العنوان الغني بالدلالات:

عنوان يوحى بالتضاد الخلاق: الشمس التي تُشع، والطين الذي يعبر عن الثقل، بالرطوبة، بالوحل. لكنه طينٌ حاضن، كما الأم.. في الرواية، لا يُفهم الطين كدنس، بل كذاكرة، كجذور، كحنين مختلط بالألم. والشمس ليست فقط ضوءًا، وحقيقة واضحة، بل هوية متوهجة في المنافي. هكذا يصبح العنوان استعارة كبرى لتجربة اللاجئ الذي يحمل وطنه داخله رغم نفيه الجغرافي والرمزي.

الوطن كذكرى وجرح فى آن، اذ

تتناول الكاتبة الوطن من خلال صور متضادة. فهو في ذاكرة شخوصها ليس مجرد أرض مفقودة، بل هو حاضرٌ في الجسد والعقل، وفي تفاصيل الحياة اليومية في المنفى. يظهر الوطن كأمٍّ منفية عن رحمها،. لم تتناول الكاتبة الوطن كإطار رومانسي خالص، بل تنزع عنه القداسة أحيانًا لتكشف عن وجوهه القمعية، الاستبدادية، وتطرحه سؤالًا وجوديا: هل يستحق الوطن أن نُصلَب من أجله حين لا يعترف بنا؟

فى المقابل نجد

الغربة في الرواية ليست مجرّد غياب عن الجغرافيا، بل هى نفي داخلي، واستلاب نفسي. مزدوج: الاول خارجي عن الأرض، والثانى داخلي عن الذات. يتجلى هذا في لغة الشخصيات التي تبدو محمّلة بالقلق، والبحث عن معنى، والتوق إلى توازن هشّ.

البنية السردية في رواية شموس الطين

لذا نجد البنية السردية للرواية تتسم بالتشظي المقصود، وهو انعكاس لحالة المنفى لا كمكان فقط، بل كزمنٍ مهشّم. الأحداث لا تُروى وفق تسلسل زمني تقليدي، بل تُبنى الرواية عبر لوحات متداخلة، وشذرات من الذاكرة، ومقاطع تتجاور فيها أصوات الحاضر والماضي. وكأن الكاتبة تقول لنا إن الزمن في المنفى لا يسير، بل يدور حول نفسه.

يُعد هذا التفكك السردي بنية موازية للثيمات الرئيسية: الغربة، التهجير، ضياع الوطن، وتمزق الهويات. فالقارئ لا يسير على خط مستقيم، بل يُجبر على التوقف، والتأمل، والتقاط المعنى من بين الحطام، تمامًا كما تفعل الشخصيات.

الرواية أيضًا متعددة الأصوات، تُشبه الموشّح أو القصيدة البوليفونية، كما وصفها باختين، حيث الراوي لا يحتكر الصوت، بل يمنح الشخصيات مساحة للتعبير والتأويل.حيث يعلو صوت ثم ينسحب ليترك مكانه لصوت آخر، وكل صوت يحمل زاوية جديدة من الوجع أو الأمل..

إذ تزخر الرواية بشخصيات متعددة تعكس شرائح مختلفة من اللاجئين العرب في المنافي الأوروبية، ولكل شخصية صوتها وهويتها:

جهينة

فنانة تشكيلية، حساسة،تمنح الرواية بُعدها الجمالي. تستخدم الالوان للتعبير عن الحنين إلى الوطن ، وتصوير مأساة الغربة..لوحاتها ليست مجرد أعمال فنية، بل شهادات حية على المنفى، وصرخات صامتة ضدّ النسيان. لا ترفع شعارات سياسية،بل ترفضها احيانا.. تناضل من خلال الفن، من خلال اللون والظل والتكوين.

تعمل على منح الذات المنفية نافذة للتعبير والتوازن.

تمثل جهينة قدرة الإبداع على استعادة المعنى وسط الخراب، تمثل النموذج الوجودي-الروحي في الرواية. تقول:

“السير في المساءات الباردة غوايةٌ لنفيٍ، فكيف لو كان بصحبة محب؟”

جهينة تعاني مثل كل شخوص الرواية من الاغتراب.. تبحث عن لحظة صدق إنساني وسط الزيف.

زرياف

سيدة مثقفة ملتزمة، تحرص على تعليم أبناء اللاجئين اللغة العربية، حرصها نابع من قناعة أن اللغة هوية. تدعو للحفاظ على الجذور وسط التلاشي.، لا فقط كلغة تواصل، بل كجدار حماية من الذوبان. تدرك أن فقدان اللغة هو الخطوة الأولى نحو فقدان الذات والهوية. ومن هنا، تكتسب شخصيتها بُعدًا رمزيًا عميقًا، فهي تمثل المقاومة الناعمة، وحفاظ المرأة المثقفة على جذورها من خلال العمل التربوي والتثقيفي تمثل البعد التربوي-الثقافي

يمثّل “عاصي” صورة الرجل الرومانسي الحالم الذي يختار الصمت احترامًا لعاطفته. حبه لغيد يتّخذ طابعًا نقيًا لا يشوبه الابتزاز أو المطالبة، لكنه يُدفن حيًّا حين لا تُردّ مشاعره، ولا يُعلَن عنها إلا في لحظة النهاية. حين تبوح له “غيد” بميلها نحوه، لا تمنحه الحياة فرصة الاحتفال أو حتى الردّ، إذ يموت فجأة بفيروس كورونا. في هذا، يصبح “عاصي” رمزًا للحب المجهض، للمشاعر التي لا تجد متنفسها إلا في الغياب، وللأقدار التي تتواطأ مع المنافي لسلب الإنسان حتى لحظاته الصغيرة من الفرح.

3. سومر

سومر هو أكثر الشخصيات مسكونًا بالتاريخ الشخصي، الماضي بالنسبة له لعنة وهوية في آن. يبدو كمن يحاول استعادة ذاته من ركام الحرب والنفي، لكنه يتعثر في كل خطوة. يحمل في داخله “وطنًا مصغرًا محطمًا”، يحاول أن يعيد بناءه عبر علاقاته بالآخرين.لا تقدمه الكاتبة كضحية خالصة ولا كمنقذ، بل كإنسان هش، يحاول التوازن بين نداء الماضي وضجيج المنفى.مرح، ساخر، يضفي على الجو جمالية التهكم، لكنه لا يخلو من العمق. يُعبر عن نموذج “اللاجئ المتكيف ظاهريًا، والمتألم داخليًا”، وتتجلى جروحه في مداخلاته الساخرة.

4. غيد

تبدو غيد في البداية سطحية، لكنها تحمل حساسية باطنية. فهى تمثل نمطًا خاصًا من الفقد. ليست لاجئة سياسية أو مطاردة، لكنها تعيش غربة من نوع آخر: غربة القلب. هي امرأة تتخبّط في فراغ عاطفي، تُظهر تأثرًا عميقًا بالقصص التي تُروى، فتقول:

“الشعور بالدهشة لا يكفي، ما قرأته همسٌ سحيق كعلاقة بين الذات»، حين تقرر البوح لعاصي، الصديق الذي يكنّ لها مشاعر حب مكتوم. نجد المفارقة الأكثر قسوة هي أن عاصي يموت فجأة بفيروس كورونا، قبل أن تكتمل فرحتهما بعد الاعتراف بالحب. يتجلى في هذه الثيمة عمق الأسى الذي يرافق اللاجئ حتى في محاولاته البسيطة للتماسك العاطفي.. تغدو الكورونا هنا ليست فقط جائحة، بل رمزًا للقطيعة، والموت المفاجئ، وضياع الفرص الأخيرة..

5. نوفل

الأستاذ الجامعي، يمثل السلطة المعرفية المطمئنة. هادئ، متأمل، يضفي على الرواية بعدًا فلسفيًا في تعليقه على الأدب، ويحتضن القلق الجمعي.. نوفل هو صوت الحكمة الباردة، أقرب إلى ضمير جماعي ساخر، يتأمل من مسافة دون أن يورط نفسه تمامًا. يمثل نوعًا من المصالحة المتأخرة مع فكرة الخسارة، ويُجسد “النجاة الناقصة”، حيث ينجو الجسد لكن الروح تظل منفية. هو الذي يرى ولا يتوهم، ويضحك حين يعجز عن البكاء. يمكن قراءته كرمز لجيل المنفيين القدامى الذين باتوا يعرفون أن الأوطان لا تعود، لكنهم مع ذلك يواصلون الحكي.

كريم: يمثل الوجه العاري للمثقف المقموع. تعرضه للتعذيب الوحشي يختزل قمع الأنظمة الشمولية لصوت الحقيقة. مع ذلك، تحتفظ الشخصية بإيمانها بالكتابة كفعل مقاومة.

الطفلة الخرساء: الخبز/اللغة البديلة

رمزية الطفلة الخرساء التي أهدت الأصدقاء خبزًا طازجًا تحمل دلالات متعددة وعميقة. فالخبز هنا ليس طعامًا فقط، بل رسالة. طفلة صامتة، لا تملك اللغة، لكنّها “قالت” الكثير عبر هذا الخبز:

هي استعارة للأمل الصامت، للأرواح التي لا تجد وسيلة للتعبير لكنها لا تزال تمنح وتُحب.

الخبز رمز الحياة والاستمرار، ومن يمنحه في منفى قاسٍ هو من يرفض الموت الرمزي.

خرسها يمثل جيلًا كاملًا مقموعًا، لكنه لا يزال قادرًا على التواصل بأفعال صغيرة.

كما يمكن تأويلها كرمز للأرض التي تُعطي رغم الخراب، في مقابل أنظمة وحروب لا تنتج إلا الموت.

هذه الطفلة، رغم صمتها، فعلت ما عجزت عنه الكلمات. ولعلها تقول ضمنيًا: “ليس بالحديث وحده نحيا، بل بالفعل المتجذر في الروح.”

الزمن في الرواية

قدمت ريما بنية غير خطية، تعتمد على زمن الذاكرة والحنين أكثر من الزمن الكرونولوجي. هناك أحداث تقع “قبل الجائزة بستة أشهر”، وأخرى “بعد الجائزة بيوم”، لكن الأهم هو الزمن النفسي، زمن التأمل والندم، كما في العبارة:

“ما زلتُ واقفًا في لحظة بعيدة من طفولتي، أنظر إلى الغد بلا سلاح”

زمن الرواية هو زمن إنساني داخلي، يعيد تكوين الأحداث من خلال الذكرى والبوح.

المكان

المكان يتوزع بين فضاءات المنفى: المقاهي، القاعات الثقافية، المترو، الحوارات العابرة، لكنه في الجوهر مكان روحي: الوطن الغائب الحاضر.

“ابن المدينة التي أحرقت شوارعها واقف على أطلال الذكريات”

المنفى ليس فقط مكانًا جغرافيًا، بل حالة وجودية-سياسية.

اللغة والأسلوب

لغة الرواية شاعرية، تصويرية، مشبعة بالإيحاء. تتقاطع فيها جماليات السرد مع صوت الشعر، وتكاد كل فقرة تكون صورة مرئية، مثل:

“لك الحرية في نسج خيوط الحكايات أو تخزين الأحلام في زجاجات الزمن”

كما تستخدم المؤلفة تقنيات تيار الوعي والمونولوج الداخلي واللغة الرمزية في مشاهد عديدة، تجعل القارئ يقترب من عوالم الشخصيات بعمق.

البنية السردية

الرواية غير تقليدية، فهي لا تتبع حبكة مغلقة أو خطًا تصاعديًا، بل تقوم على لوحات سردية متجاورة، يجمعها خيط رفيع من التأمل والحوار والقصص الفرعية. إنها أقرب إلى رواية فسيفسائية أو رواية داخل رواية، تعتمد على التوازي والتداخل.

وفي هذا الإطار، تحضر قصة “دكان التوابيت” كقصة داخل القصة، فتثير التأمل، وتعاد قراءتها على لسان الشخصيات. هذا الأسلوب يذكّر ببنية الرواية متعددة الأصوات كما وصفها باختين، حيث الراوي لا يحتكر الصوت، بل يمنح الشخصيات مساحة للتعبير والتأويل.

قصة “دكان التوابيت” تتخذ القصة داخل الرواية بعدًا رمزيًا شديد البلاغة. تحويل التوابيت إلى مصدر للربح يكشف انحدار القيم، وتسليع الموت ذاته. إنها صرخة ضد تطبيع الرعب وتحوّله إلى تجارة، وهي استعارة لواقع فقد إنسانيته.

قواسم الألم المشترك الموت، بأشكاله المتعددة، يوحّد هذه الشخصيات جميعًا: فمنهم من فقد عائلته، ومنهم من فقد وطنه، ومنهم من فقد جسده أو عقله أو صوته. هكذا تتقاطع مصائرهم في وجع واحد، عنوانه: “النجاة ليست حياة”.

رواية “شموس الطين” ليست فقط شهادة على عصر تتآكل فيه الأوطان،بل هي دعوة للتفكر في معنى الهوية حين يصبح الوطن نفسه طينًا هشًّا تغرق فيه الأرواح لا تطرح حلولًا، ولا تبحث عن نهاية مريحة. بل تترك القارئ في حالة من التأمل والقلق، ، لتُذكّره أن المنفى ليس محطة، بل مسار. وأن الوطن ليس شيئًا نعود إليه، بل شيئًا نحمله معنا… أو ندفنه.