رضوى عاشور كاتبة مصرية أقنعتني أن فلسطين جرح ينزف في وطن مغيب

بقلم الكاتبة / نهى عاصم ( أدارت الكاتبة عن الكتاب ندوة نادي الجزويت بالإسكندرية – الأربعاء ٢٠ نوفمبر)

أن تتزوج أي شابة مصرية من عربي فلسطيني فهذا أمر عادي، ولكن أن تتزوج رضوى بمريد البرغوثي فهذا ما لم يكن عاديًا، فقصة زواجهما كانت صعبة وموجعة لمريد، فهو اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش خارج وطنه، ولقي معارضة شديدة من أهل رضوى، ووثق ذلك كاتبا:

“كم تساءلت إن كنت قد ظلمتها بالزواج مني وأنا بلا أرض تقلني، وبلا خطة واضحة بشأن مصيرنا الجغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، رفض أهلها الزواج مني بالطبع..

كانوا على حق في رفضهم ارتباط ابنتهم الوحيدة بشاب غير مصري مصيره الشخصي معلق بمصير قضية فلسطين التي عجزت عن حلها الدول وأجيال الناس، لم ألمهم للحظة واحدة، لكنها أيضا لم تفكر للحظة واحدة في العدول عن قرارها. هكذا تعلمت الشجاعة ووضوح الإرادة من فتاة تصغرني بعامين، تعرف ما تريد وتذهب إليه مفتوحة العينين، بكل وعي، بكل هدوء، بكل شغف”.

تكللت علاقة مريد ورضوى بالزواج، بعد أن بدأت شرارة العاطفة بينهما على درج مكتبة جامعة القاهرة، حينما سمعته يلقي قصيدة أمام زملائه وشعرت بكلماته تخترقها – على حد تعبيرها – وذلك أثناء دراسة مريد الأدب الإنجليزي، ولخص القصة بأكملها في جملته:

“في ظهيرة يوم 22 يوليو عام 1970 أصبحنا عائلة، وضحكتها صارت بيتي”.

وبعد فترة لم تكن بالطويلة بعد زواجهما، صدر الحكم بإبعاده وترحيله عن مصر التي كان يقيم فيها، ولم يكن ابنه تميم قد أكمل عامه الأول، فتشتت شمل مريد ورضوى في المنافي.

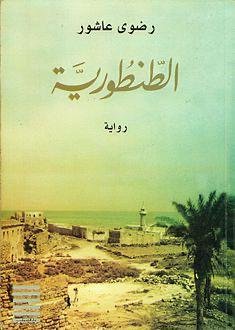

في إحدى المقابلات الخاصة برواية الطنطورية قالت رضوى عاشور: فلسطين حاضرة فى الواقع كما فى الرواية.

جاء إهداء الرواية لمريد البرغوثي مع خريطة لفلسطين وعلامة على قرية الطنطورة والى جوارها بين قوسين كلمة بلدنا.

عاشت رضوى المعنى الحقيقي للشتات مع زوج ابتعد عنها تاركًا إياها وحيدة مع طفل رضيع، ولكنها كانت تحمله لتسافر هنا وهناك لتقابل زوجها الفلسطيني الأبي وتتشرب منه قصائد وحكايات عن فلسطين علمتها الكثير والكثير، كيف تكتب كفلسطينية روحًا، ولكنه وإحساسًا، فتخرج لنا “ملحمة متكاملة عن فلسطين”

وتعيش أحداث رواية لبطلتنا رقية “الطنطورية” التي ولدت في مدينة طنطورة البحرية، وحينما أقامت مكتبة بلدية بيت فوريك بفلسطين، ندوة لمناقشة الرواية، وذلك يوم 19 ديسمبر ٢٠١٣، علق مريد البرغوثى، على الخبر فى صفحته على الفيس بوك قائلًا: “رواية “الطنطورية” تصل بيتها وأهلها.

أبدعت الكاتبة في الحكي وكأنها ابنة فلسطين المحتلة، وفي إحدى التعليقات التي قيلت عن الرواية:

“يتخلل متنها السردى مجموعة من الشهادات الموثقة، والمسجلة بأسماء أصحابها، لأحداث أو مؤسسات تاريخية حقيقة، كالمجازر المرتكبة خلال النكبة أو الحرب الأهلية اللبنانية ومصير وثائق مركز الأبحاث الفلسطينى”

تتبع الكاتبة رقية منذ كانت مراهقة صغيرة عام ٤٧ وتنتهي معها في عام ٢٠٠٠،

لم تمشي الرواية تاريخيًا بهذا الترتيب ولكنها كانت تقدم فترة وتؤخر أخرى

رحلة عمر، ورواية ذاكرة ضفرت فيها الكاتبة المتخيل بالتاريخ، فالشخصية الرئيس وأسرتها من الخيال ولكن مذبحة طنطورة واللجوء للبنان والمخيمات ومذبحة صبرا وشتيلا والرموز السياسية الكثيرة التي وردت بالرواية مثل غسان كنفاني وناجي العلي كانوا واقعًا..

من أجمل المقارنات صورة والدها وأخويها الورقية، ولكن صورتهم وهم قتلى اخذت تنهشها فلم تستطع أن تفصل رقية بين الصورتين، أما الأم فقد استنكرت موت زوجها وأولادها وظلت تخبر الجميع أن زوجها بالسجون الإسرائيلية وولديها فرا إلى مصر.

رواية رائعة بكل ما فيها من حزن فهي سيرة وتاريخ أشخاص ومدن فلسطينية عانوا وظلوا يعانوا حتى يومنا هذا..

ومن أجمل اللحطات التي عشتها معهم لحظات 67 وهم يعدون ثيابهم واوراقهم ويمنون النفس بالعودة إلى بلادهم ولكن تجيء النكسة ويتنحى ناصر فيقتل الامل في قلوبهم.

اقتبست رضوى كلمات أغنية محمد منير

يا اسكندرية بحرك عجايب وكتبتها:

يا طنطورية بحرك عجايب..

امتلئت الرواية بالأغاني أو الأهازيج الفلسطينية مثل أنشودة يا زريف الطول

أو الأغنية التي تشدو بها النساء في الأفراح:

سبل عيونه ومد إيده يحنونه

غزال صغير وكيف أهله يبيعونه

يا أمي يا أمي عبيلي مخداتي

وطلعت من الدار ما ودعت حياتي

أضحكني كثيرًا ما فعلته رقية الطفلة التي ذهبت للغجرية وجعلتها تدق لها وشم بوجهها ودفعت تمن الوشم حلة أمها نحاس وعلقة ساخنة من الأم..

وكما الضحك يأتي الحزن حينما يقول مدير المدرسة:

عَمَّرنا المدرسة. رممناها وأعدنا طلاءها. الملعب رصفناه. لم أقل للأولاد. كذبتُ عليهم. قلت نقلناهم جميعًا هناك. إنهم أطفال. كيف يأتون إلى المدرسة ويُقبلون عليها لو عرفوا أن أطفالًا مثلهم وأمهات كأمهاتهم مدفونون تحت الملعب الذي يلعبون فيه؟ نعم، كذبت عليهم..

إنها رواية الذاكرة بامتياز، كما وصفتها فاتن صديقة الكاتبة وتلميذتها فى قسم اللغة الانجليزية وآدابها بجامعة عين شمس، وأكدت أن الكاتبة اعتمدت على اصطياد الحقيقة بالرجوع إلى الذاكرة، مشيرة إلى أننا مجتمعات مبتلاة بالتاريخ، ومن ثم فاستخدام الذاكرة شيء حتمي في حياتنا..

وحينما سألت شاعرة فلسطينية شابة الراحلة رضوى عن وظيفة المثقف وعن كيفية الكتابة عن ذاكرة الوطن، واستدعاء تاريخ بعيد لا يعرفه أبناء الجيل الثالث والرابع من المهاجرين، وهم الجيل الذي تتراءى إليه فلسطين من بعيد مثل حلم أو جنة موعودة، أجابت صاحبة الطنطورية أن عليها أن تتشبث بالحكايات التى تملكها الجدة والأب والأم والأسرة التى تحفظ الذاكرة وتتناقلها ضد النسيان..

كانت رضوى محايدة لم تلق باللوم على اسرائيل فقط، بل تحدثت عن الطائفية والفتن التي زرعها اليهود بين الكل فأدى هذا لحروب كبرى وصغرى وما أصعب تلك الصغرى على أنفسنا، ذكرتني بالفتن التي زرعتها إنجلترا وقت احتلال مصر بين المسلم والمسيحي فما كان منا إلا أن ثار الشعب عام 1919 رافعة رايات الهلال والصليب.

حقًا كدت ان انقل لكم كل فقرة من فقرات الرواية لما بها من جمال وتعبيرات مرهفة وآلام وآمال، رواية أتمنى أن تترجم لكل لغات العام خاصة في أيامنا هذه والعالم يستيقظ من غفلة بعد الأحداث الحالية، سأترككم مع هذه الكلمات للراحلة رضوى رحمها الله وهي تتحدث بحس مرهف عن ربيع الطنطورة وشجر اللوز فيها:

“وحدها شجرة اللوز تتسيد ربيع البلد، ملكة بلا منازع. لا أحد يجرؤ من جيرانها الشجر. حتى بحر البلد يغار من شجر اللوز في الربيع، والزبد أيضًا يغار، فأين لأبيضه المسكين بقلب قرنفلي يأخذ الناس خلسة إلى القرمزي الصريح؟ ينور اللوز، يسرق قلوبنا ثم يزيد، يتملكها بثمره الهش المراوغ، لاذع وسكر. لا ننتظر تخشبه، نمد أيدينا إلى القطوف القريبة. نتسلق الأغصان فنحصل على ما نريد. نأكله عن الشجر أو نحمل زوادة منه في جيوبنا أو نرفع أذيال الثوب نلمه فيها ونطير إلى المنزل”.

ترى ماذا حدث لشجر اللوز فيكِ يا طنطورة فلسطين؟

وختامًا

أبدعت الكاتبة في الرواية بنهاية محكمة، إذ أن رقية الكبيرة وهي في السبعين من عمرها التقت برقية الصغيرة حفيدتها حديثة الولاد فخعلت من رقبتها مفتاح الدار وألبسته له وقالت لحسن ابنها:

“مفتاح دارنا يا حسن”

وكأنها تقول كما قالت فيروز

سنرجع يومًا إلى حينا..

كما أنها قابلت ناجي الرسام فهل كان محض حلم أم هو ناجي علي جديد؟ وكأنها تقول سيخرج لنا ثانية ناجي آخر وآخر..

الطنطورية دير ياسين صابرا شاتيلا وما أشبه اليوم بالأمس وما حدث منذ عام ويحدث حتى يومنا هذا في غزة، والعدو واحد لا يفرق بين مسلم ومسيحي أو عربي وآخر.