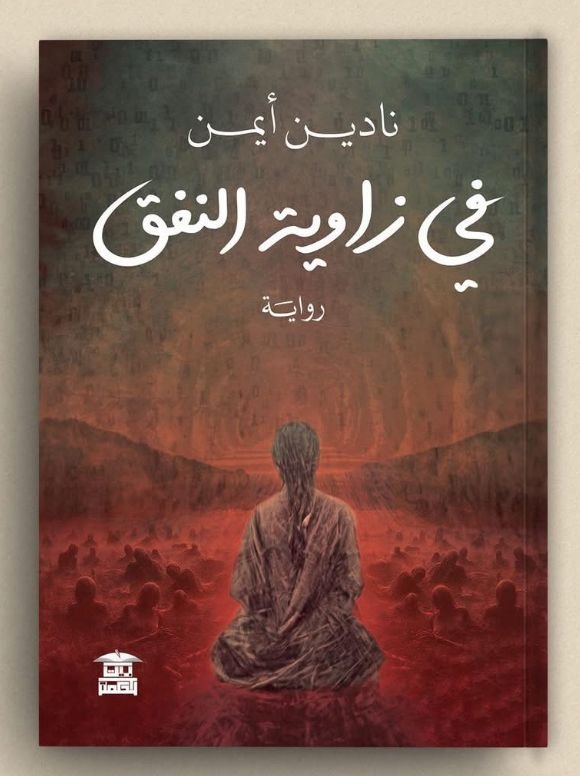

الرّمز بين الاشتغال الفنّيّ والتّكثيف النّفسيّ قراءة في رواية "في زاوية النّفق"

بقلم الأستاذة الدكتورة / درية فرحات – الجامعة اللّبنانيّة

الرّمز في العمل السّرديّ

يُعد الرّمز من أهم الأدوات الفنيّة في السّرد الأدبيّ، إذ يتيح للكاتب أن يتجاوز المباشر والسّطحي نحو بناء معانٍ متعددة المستويات.

فالرّمز، على عكس الإشارة، لا يُفسَر تفسيرًا واحدًا، بل يستدعي التّأويل، ويستند إلى خلفيّة ثقافيّة ونفسيّة وجماليّة تشترك فيها الذّات المبدعة والمتلقي. والرمز ليس مجرد أداة جماليّة، بل بات وسيلة لتفكيك الواقع، ونقل معانٍ نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة لا تُقال صراحةً، وقد تحوّل من تزيين إلى بنيّة سرديّة مركزيّة، وقد يستمدّ قوّته من غموضه وكسر التّوقعات السّرديّة.

وفي العمل السّردي، يعمل الرّمز على: تكثيف التّجربة النّفسيّة أو الوجوديّة، وتشظية المعنى بين الظّاهر والخفي، وتوليد البعد الشّعريّ في السّرد النّثريّ. والتّعبير عن أزمات لا يمكن قولها بلغة مباشرة مثل الاكتئاب، العزلة، أو فقد المعنى.

وقد شهدت الرّواية العربيّة المعاصرة تحولّات عميقة على مستوى الشّكل والمضمون، جعلت من الرّمز عنصرًا جوهريًّا في بناء النّص السّردي، فالرّواية العربيّة المعاصرة، منذ أواخر القرن العشرين، أخذت تميل تدريجيًّا إلى الرّمزية بوصفها أداة مقاومة للسّطحيّة والقول المباشر.

وقد تأثّرت بعدة عوامل منها الانكسارات السّياسيّة والاجتماعيّة النّاتجة في كثير من الأحوال عن الحروب والاحتلال والاستبداد. والعامل الثّاني هو التّحوّلات النّفسيّة للفرد العربيّ بين الهامش والمركز، ويمكن القول إنّ انفتاح الرّواية العربيّة على تيارات ما بعد الحداث والكتابة التّجريبيّة قد أسهم في ذلك. وعليه فالرّمز بات ضرورة في نصوص تحاول تفكيك الواقع لا تمثيله فقط.

وقد تعدّدت أشكال الرّمز في السّرد العربيّ المعاصر، فمنها الرّمز المكاني مثل الزّنزانة في روايات السّجون كما رأينا في رواية شرق المتوسط لعبد الرّحمن منيف، أو الصّحراء التي تشكّل رمزًا للتّيه أو الجفاف الرّوحي، كما رأيناها عند الصّديق الأديب محمد إقبال حرب في روايته “الملعون المقدس”. ومنها الرّمز الجسديّ ويتمثّل بتشوه الجسد في روايات الحرب أو القمع الذي يمثّل الذّات المنتهكة كما في باب الشّمس لإلياس خوري، أو تمثيل الجسد الأنثوي كأرض محتلة ومنتهكة كما نراها في بعض روايات الكاتبات العربيّات.

والنّوع الثّالث هو الرّمز الحيوانيّ فتظهر الكائنات الغرائبيّة أو الحيوانيّة رموزًا لقوى قمعيّة أو لا إنسانيّة، وقد استخدم الكاتب السّوري هاني الرّاهب الكلاب في روايته الوباء. أمّا النّوع الرّابع فهو العودة إلى رموز التّراث أو الدّين فيبرز الرّمز الأسطوري أو الدّيني.

وعليه فإنّ الرّمز في الرّواية العربيّة المعاصرة هو الأداة التي تُحيي النّص، تمنحه عُمقًا وثراءً معنويًّا، وتربطه بالذّات والواقع على حد سواء. هي لغة اللاوعي، وقناة المقاومة الأدبيّة.

وهذه التوطئة كانت لزوم ما يلزم بعد قراءة رواية الكاتبة نادين أيمن “في زاوية النّفق، لأنّه وبناء على ما ذكرنا فإنّ الرّمز لا يفهم بصفته عنصرًا ثانويًّا، بل كونه جزءًا من بنية النّصّ ذاته، خصوصًا في الأعمال التي تميل إلى السّرد التّأمليّ أو الذّاتيّ، كما رأيناه في هذه الرّواية التي نناقشها اليوم. ففي هذه الرّواية يبرز الرّمز بوصفه اللّغة الأولى للنّصّ، إذ لا تُنبنى الحبكة وفق خطّ زمنيّ أو حدثيّ تقليديّ، بل وفق تنامي الرّموز وتفاعلاتها النّفسيّة.

وقبل الغوص في اكتشاف هذه الرّموز اسمح لنفسي أن أخاطب الكاتبة، وأقول لها أنك بارعة في نقل القلق الذي لديك إلينا، ففي قراءاتي عن الكاتبة وجدت لها تصريحًا تقول فيه إنّها منذ حوالي ست سنوات كانت تمرّ بحالة إحباط شديدة دفعتها إلى النّوم لساعات قد تصل إلى ست عشرة ساعة يوميًّا، وعندما تصحو تشعر بشيئين قمة في التّحقّق أولهما أن سقف غرفتها قريب جدًّا، يكاد يلمس جسدها المستلقي على الفراش، والثّاني هو صداع في الرأس، ومن هنا جاءت البداية، من مشهد البطل المستلقي داخل النّفق.

ونقول للكاتبة إنّ هذا الصّداع قد انتقل إلينا لكنّه صداع إيجابيّ، دفعنا إلى البحث عن هذه الفكرة الغريبة التي بنت عليها روايتها، المتكئة على تأمّل دقيق للذّات وانعكاسها على المحيط.

ولكي نفك خيوط الحبكة في الرّواية كان لا بد من الوقوف على الرّموز الموجودة فيها، وأوّل ما يلفتنا كلمة النّفق التي جاءت بالعنوان، وهو الفضاء والصّورة المركزيّة، فالنّفق هو سَرَبٌ في الأرض أو الجبل له مدخل ومخرج،

وهو طريق يخترق الأرض للانتقال من نقطة إلى أخرى، فما هو هذا الانتقال الذي قدّمه لنا النّفق، هو في الرّواية ليس مجرد خلفيّة مكانيّة، بل هو صورة عقليّة ونفسيّة تمثّل الضّيق الوجوديّ والعزلة الذهنيّة التي يعيشها أبطال الرّواية، هو رمز للاكتئاب والضّياع الذّهنيّ، فهو طريق ضيّق بلا وضوح، لا يُرى منه الضّوء بسهولة، وهو تجسيد للعزّلة النّفسيّة.

يمكننا البوح بأنّ الرّواية تدور حول الذّات الإنسانيّة عندما تُحبس داخل أفكارها، خصوصًا في لحظات الألم والفقد أو الاكتئاب، فكأننا بأبطال الرّواية يعيشون داخل النّفق فكريًّا وعاطفيًّا، ولا ينتمون لما هو خارجه، واللافت تعدد أنواع الأنفاق، فبرز نفق الموتى ونفق الموسيقيين ونفق المفكرين وغيره، ومن هنا فلا ضوء في هذا النّفق إلا بقدر الوعي الذّاتيّ ما يحوّله إلى مسرح داخليّ للصّراع. وإذا قلنا إنّ النفق هو انتقال، فهو ربما يمثّل مرحلة انتقاليّة، هو طريق بين ما كانت عليه الرّواية وما ستكون، بين الانهيار وإعادة التّكوين، وهذا يحفّزنا إلى تأويل هذا الرّمز إلى دلالات متعدّدة قد يفهمها المتلقي وفق رؤيته الخاصة، وهو ما سنحاول أن نقدمه بعد تقديم معظم الرّموز. إنّ هذا المشهد البصري الذي بدأت به الكاتبة، أي البطل مستلقٍ في نفق مظلم ينظر إلى سقف قريب يضغط، ورأسه محاط بطريقة معلّقة ، يقودنا إلى تأمل في الذّات وفي الأفكار وفي الصّراع بين الدّاخل والمحيط، وبين الواقع والخيال.

ومن اللافت أنّ الرّواية تصف مشهدًا متكرّرًا، وهو رأس البطل محاصر داخل طاولة خشبيّة، وأرجل الطّاولة مرفوعة حولها “لكنّ رأسي يغوص أكثر وأكثر في الطّاولة الخشبيّة، حتى صنع تجويفًا بحجمه” / “خلعت الطّاولة الخشبية التى تطوّق رقبتي، ألقيت بها جانبًا، واستلقيتُ على الأرض المتربة”/ اصطدمت بالطّاولة الخشبيّة الضّعيفة التي تحمل قنينات الألوان السّائلة، فانقلبت الطّاولة وانسكبت الألوان لتغرق بلاط الغرفة” وغيرها من الأمثلة.

إنّ الكاتبة في هذه الصّورة السّرياليّة العميقة تصف رأسًا محاصرًا في طاولة خشبيّة، والرّمز هنا مزدوج:

الرأس= مركز الفكر والوعي

الطّاولة = الرّكيزة

وهذا المشهد يفتح على تأويلات عديدة، فهو يرمز إلى الاختناق العقليّ، فالرّأس مركز الفكرة، وحصاره يشير إلى سيطرة الأفكار السّلبيّة أو الهواجس على الذّات. وربما فيه إشارة إلى فقدان السّيطرة، والطّاولة عادة ما تكون أداة يرتكز عليها الإنسان، فإذا بها تنقلب إلى قيد. وإضافة إلى هذه التأويلات التي تعبّر عن قهر التّفكير أو تحوّل المألوف إلى سجن، ففيه إشارة إلى الاغتراب الدّاخليّ، فكأنّ الذّات صارت مسجونة داخل بنيتها نفسها، وغير قادرة على الهروب حتى من أفكارها.

والذّراع من الرّموز اللافتة البارزة في الرّواية، ونقرأ ما جاء في الرّواية: “كنت أقلب أفكاري، عندما رنَّت في رأسي جملة: «له ذراع واحدة»، كرنين العملة المعدنية حين تسقط بداخل صحن الألومنيوم. تذكرت صديقتي ذات الشعر المموج، وما حكته لي عن سبب مجيئها إلى هنا: “كنت أصوّر شجرة غريبة لها ذراع بشريّة”. استأذنت الوافد الجديد، وقررت أن أواصل البحث عن صديقتي؛ كي أخبرها عن “نفق الموتى”، وإمكانية وجود زوجها بداخله”. وهذا الاقتباس يعكس طريقة الكاتبة في تحويل تفاصيل يوميّة بسيطة إلى إشارات رمزيّة، تحمل في باطنها دلالات عن الانكسار والوحدة والنّقص الوجوديّ. ففي الذّراع الواحدة استحضار النّقص، وربما الإشارة إلى الآخر الذّات المقموعة.

وتكثر هذه الرّموز في الرّواية، وكلّها ترتبط في تقديم رؤية معينة تريد الكاتبة الوصول إليها، وإذا وظّف الرّمز بشكل جماليّ منسجم، واتساق فكريّ دقيق مقنع، فإنّه يسهم في الارتقاء بعمق دلالاته وشدّة تأثيره في المتلقي. وقد نتساءل ما الحاجة الى الرّمز والتّرميز، هل الهدف منه ترك مساحة للمتلقي لإشحاذ فكره، وأن يكتسب النّصّ إبداعًا كبيرًا، ومن وراء ذلك يشعر المتلقي المتمرّس بالّلذة وهو يكتشف المعنى المراد من النّصّ، وفي ذلك يقول أدونيس الرَّمز هو ما ينتج لنا أن نتأمل شيئًا آخر وراء النص، فالرَّمز هو قبل كلّ شيء معنى خفي وإيحاء؛ إنّه اللُّغة التي تبدأ حين تنتهي لغة النّصّ، وما يتولّد في وعي المتلقي بعد الانتهاء يكون البرق الذي يبيح للوعي أن يستشفّ عالمًا لا حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع صوت الجوهر. وقد يكون اللّجوء إلى التّرميز جاء لأسباب متعدّدة منها الضّغوطات الاجتماعيّة والسّياسيّة والاقتصاديّة أو دلالة أبعاد نفسيّة خاصة في واقع تجربة الكتّاب الشّعوريّة.

وفي البحث عن هذا المستور وراء الرّمز قد تكون نادين أيمن تصوّر الواقع الاجتماعي المحيط، وما حدث فيه من دعوة إلى تغيرات جذريّة، ففي حديث الكاتبة عن الأنفاق في ص 16 تقول ” هم من يقررون كل شيء، جاءوا بي إلى هنا، زجوا بي في النفق، وأغلقوا البوابة الحديد قائلين: “عش عيشة أهلك”، وأشاروا إلى سكان “نفق المفكرين”، علمت في ما بعد أن البلدة مقسمة إلى آلاف الأنفاق، وكل نفق يُسمى بما يتسم به أهله”، قد يكون هذا النّفق إشارة إلى هذه البلاد التي نعيش فيها، وكيف يتوارث الإنسان ما خلفه عن الآباء والأجداد، ومن الطّبيعي أنّ هذه الأنفاق تتعدّد بتعدد الأصناف والبشر، فالرّواية تحاول أن تنسج الخيوط السّرديّة المتعدّدة مع بناء فصول تحرّك القارئ نحو أرض غير متوقعة من الأحداث ليكون صراعًا بين الخير والشّر، بين الواقع والرّغبة في التّجديد والتّغير.

نعم هي دعوة تغييرية وبحث عن الجديد، وفي هذا إشارات ربما إلى ما مرّت به البلاد من ثورة تقول الكاتبة “لا أحد يختار عيشة الأنفاق، إنها قدر كالميلاد والموت، حتى الرّجل ذي النظارة الدائرية والشارب الرمادي الكثيف لم يكن يومًا يعرف أنه سيعيش في الأنفاق ويكون مسؤولًا كبيرًا فيها، وربما لم يعرف أن للأنفاق سلطةً ونظامًا، حتى توغل فيها وأصبح جزءًا منها؛ فمنذ هبّت رياح التجديد على بلدتنا الحبيبة، والأنفاق صارت إلى ما صار إليه كل شيء؛ أكثر حداثةً وتعقيدًا وتسير وفقا لخطط ممنهجة، وليست مجرد عدد من الأخاديد المحفورة في باطن الأرض كما كانت الحال قديمًا، وكل نفق، با ختلاف اسمه وسكانه، تفوح منه ا رئحة الجوع والسجائر وأقراص الأدوية، والحجارة تتراص بتماسك لا مثيل له، ولا تسمح بعبور البكتيريا، أو تواصل الكائنات الدقيقة؛ فلا توجد مسام تتفتح بين حجارة وأخرى، في حين سماء النفق تملؤه مجموعة من المصابيح تشع ضوءًا أصفر خافتًا يثير الأعصاب، ما إن يحل الصباح، ينقطع الضوء، ونمكث في ظلام متصل، إلا تلك الخيوط الرفيعة والواهنة جدا التي تجود بها الشمس، من خلال بعض الثقوب في البوابة الحديد، وكأنها مشبعة بالرعب الذي يسكن صدورنا، وتخشى أن يراها أحد وهي تتسلل إلينا”.

وإذا كان هذا التّغيير هو ما تنشده النّفوس، فإنّ التّعبير عنه بهذه الرّموز ليس لصعوبة التّعبير عنه، إنّما لما آلت إليه الأمور في ختام الرّواية، فما تخلّصنا منه عاد واستحكم بنا من جديد، ” بدأت الكائنات ذات الفراء الأحمر تنتشر في الأراضي بضراوة. الأرض تهتز؛ دبيب الأقدام الضخمة، جعير يصم الآذان. “عاااا عاااا موووو موووو”. الأهالي تجري وتصرخ وتتعثر.” وتختتم الرّواية بعودة الصّراع من جديد، هو صراع مع مع نظام حكم، أو مع قيم، أو مع أفكار جديدة.

وإذا كان الصّراع هو صراع أفكار، صراع بين البقاء في النّفق أو الخروج إلى النّور، الضّوء مقابل العتمة، أو البحث عن الهوية والتّشظّي والبحث عن حقيقة الوجود فمن أنا ومن أكون دون أفكاري أو ذاكرتي، فإنّه لا يمكننا أن نخرج من هذه الرّواية من دون أن نلتفت إلى البعد الغرائبي العجائبي الذي اعتمدته الكاتبة، فهي عبّرت عن هذا الشّر او الآخر بهذه الكائنات ذات الفراء الأحمر، وقدّمت لها وصفًا غريبًا، إضافة إلى هذا الجسد الذي يتفتت وقدرة آل بسيوني بمساعدة زينب على إعادة التّرميم، والحاجة زينب التي عاشت مع كل الأجيال، فقد تكون هي تعبير عن فكرة، لكن طريقة تصوير الكاتبة لها لا يخرج من هذه العجائبية التي تستند إلى تداخل الواقع والخيال، وتجاوز السّببية وتوظيف الامتساخ والتّحويل والتّشويه ولعبة المرئي واللامرئي، من دون أن ننسى حيرة القارئ بين عالمين متناقضين: عالم الحقيقة الحسية وعالم التّصور والوهم والتّخييل.

واللافت ايضًا أنّ الكاتبة نادين أيمن وفقت في استخدامها الرّمو والعجائبيّة، فإنها اعتمدت بنية سرديّة غير خطيّة، حيث تم تفتيت الزّمن والانتقال بين الحاضر والماضي عبر تقنيات الاسترجاع (الفلاش باك) والتّذكّر والتّخيل، فالتلاعب بالكرونولوجيا هو البارز وهذا التّلاعب بالزّمن السّرديّ تقنية روائيّة تستخدم لتعطيل التّسلسل الزّمنيّ الطّبيعيّ للأحداث، وهذا ما أجادت به الكاتبة إذ قامت بإعادة ترتيب المشاهد والوقت في القصة، وفي ذلك لعبت على تشويق المتلقي، فكان الحدث يظلّ معلّقًا ويكتمل في مشهد آخر.

كما أجادت الكاتبة في استخدام لغة متينة تميل أحيانًا إلى المجازيّة، وإن خالطت العامية في الحوار لكنه كان في موقعه للتّعبير عن الشّخصيّة، ونأت الكاتبة في عاميتها بالوقوع بمطب إيراد بعض الشّتائم، فعبّرت عنها من دون ذكرها، وهذا يحسب لنادين أيمن وترفعها عن السقوط بالبحث عن استخدام لغة تعبر عن واقعية الشّحصيّة.

وفي الختام نهنئ الكاتبة على ما قدّمته في روايتها، فكان الرّمز عندها ليس زينة جماليّة بل وسيط وجودي سمح لها بقول ما لا يُقال، وللقارئ أن يعيش المعنى لا أن يقرأه فقط، وفي هذه الرّواية تتحوّلالرّموز إلى مرآة لذات مأزومة تبحث عن المعنى داخل عتمة عقلها.

رواية “من زاوية النفق” منظومة فكرية ونفسية تُنتج عالماً موازياً للمجتمع الخارجي – ضحى عبدالرؤوف المل

.

يتبدّى أن النفق ليس ممرًّا هندسيًّا في رواية «من زاوية النفق» للكاتبة” نادين أيمن” ولا مكانًا مادياً، بل حالة وجودية يعيشها الإنسان حين يُسلب من قدرته على التواصل مع ذاته ومع الآخرين. إنه الفضاء الذي يتكثف فيه القمع والخوف والارتياب، حتى يصير المكوث فيه نوعاً من السجن الطوعي، كأن الشخصيات لم تُجبر على الدخول إليه بقدر ما انجذبت إليه بسلطة غامضة. هذه المفارقة هي ما يمنح النص عمقه: فالنفق ليس جدراناً خرسانية بل منظومة فكرية ونفسية تُنتج عالماً موازياً للمجتمع الخارجي ، فهي تنتمي إلى ذلك النمط الأدبي الذي يلتقي عند تخوم الفلسفة والميتافيزيقا، حيث يتحول المكان إلى مرآة للوعي الإنساني، والظلام إلى حقل تأملي في معنى الوجود والعدم. ليست «في زواية النفق» مجرد عمل سردي عن عتمةٍ تحت الأرض، بل هي استعارة كبرى للعصر الحديث بكل انغلاقاته وخساراته، وبحث عن النور في زمنٍ يتكاثر فيه الضياع. نادين أيمن لا تقدم عالماً يمكن قراءته على نحوٍ مباشر، بل تزرع في نسيج السرد شبكة رموزٍ تتخللها طبقات من التأويل، تجعل من الرواية تجربة فكرية قبل أن تكون حكاية.

تتعامل الكاتبة مع المكان بوصفه الكائن المركزي في الرواية. كل ما عداه يدور في فلكه، من الشخصيات إلى الأحداث. الجدران في هذا العالم ليست ساكنة، بل تتنفس، تراقب، وتعيد صياغة وعي ساكنيها. الضوء الذي يتسلل عبر الشقوق النادرة لا يؤدي وظيفة بصرية بقدر ما يحمل دلالة فلسفية، إذ يشير إلى الأمل الهش الذي يصر على الوجود رغم الخنق المحيط به. في مقابل هذا النور، يتكاثر الظلام ككائنٍ حيٍّ يبتلع الأصوات والأنفاس، حتى تغدو اللغة نفسها عاجزة عن إيصال المعنى. من خلال هذا البناء المكاني الكابوسي، تطرح الرواية سؤالها الأساسي: ما الذي يبقى من الإنسان حين تُسلب حريته وتُفرغ ذاكرته من المعنى؟ فالنفق لا يعزل الجسد فقط، بل يعيد تشكيل الروح وفق منطق الخوف والانصياع. في هذا المعنى، يصبح العمل تأملاً عميقاً في طبيعة السلطة، ليس بمعناها السياسي الضيق، بل كقوة تتسلل إلى الوعي وتتحكم بطريقة التفكير والإحساس. الشخصيات التي تعيش داخل الأنفاق ،المفكرون، الفنانون، المهمشون ،ليست سوى تجليات مختلفة لهذه الهيمنة التي تلغي الفرد لصالح الجماعة الصمّاء.

تنحت نادين عالمها بلغةٍ متوترة، متشابكة الإيقاع، تتراوح بين الحلم والهلوسة، بين السرد الواقعي والفنتازي. هذا المزج ليس ترفاً أسلوبياً، بل هو الطريقة الوحيدة القادرة على التعبير عن واقعٍ يتجاوز التصنيف. فالنفق في جوهره تجربة «بين بين»؛ بين الموت والحياة، بين الحقيقة والوهم، بين الداخل والخارج. لذلك لا يمكن للرواية أن تُقرأ وفق منطق الأحداث، بل وفق منطق الرؤى: كل مشهد فيها يمثل طبقة جديدة من الوعي الجمعي الذي يعيش انحداره المستمر.

ما يميز الرواية أنها لا تكتفي بتقديم ديستوبيا مغلقة على نفسها، بل تحاول فتح ثغرات نحو الأمل. فوسط هذا الخراب المتكاثف، يظل البحث عن الحقيقة هو المحرك الأساسي للسرد. الحقيقة هنا ليست مطلقة، بل مجزأة، تتبدى عبر وجهين: الحقيقة ونصف الحقيقة. إنّ إدراك الروائية بأن العالم لا يُختزل في يقينٍ واحد يجعل الرواية تحتفي بالشكّ، وتحوّل الحيرة إلى قيمة معرفية. فالشخصيات لا تسعى إلى الخلاص بقدر ما تسعى إلى الفهم، إلى إعادة بناء معنى الوجود داخل فضاءٍ يهدد كل معنى. من الناحية البنيوية، يمكن القول إن «النفق» تستند إلى تعدد الأصوات السردية، حيث تتقاطع الحكايات وتتشابك في خيوطٍ متوازية تشبه المتاهة. هذا التعدد لا يُقصد به الإرباك، بل يُستخدم كاستراتيجية سردية تكشف كيف يفقد الخطاب الواحد قدرته على تمثيل الواقع. فكل شخصية تمتلك روايتها الخاصة للعالم، وكل سردية تُفنّد الأخرى، ما يجعل الرواية ذاتها انعكاساً لبنية النفق الذي لا نهاية له. وبهذا تبرهن الرواية على أن الحقيقة ليست في الوصول، بل في التيه نفسه.

أما من حيث التخييل الفلسفي، فإن العمل يطرح رؤية عن الإنسان الحديث بوصفه كائناً محاطاً بالخرسانة المادية والرمزية معاً. العالم الخارجي، كما تصوره الكاتبة، لم يعد أرحم من النفق؛ بل صار امتداداً له في صورة أكثر بريقاً. فالمدينة فوق الأرض تحاكي المدينة تحت الأرض في ما يخص الخضوع والاغتراب. بهذا المعنى، تصبح الرواية نقداً حضارياً يتجاوز السياق المحلي إلى قراءةٍ كونية لمصير الإنسان حين تُفرغ التكنولوجيا والسياسة والثقافة من بعدها الإنساني.

لغة الرواية تنحاز إلى البنية الشعرية أكثر منها إلى السرد الخالص. الجمل قصيرة متقطعة أحياناً، تتنفس ببطء، كأنها تبحث عن منفذ هواء في هذا المكان المغلق. الإيقاع اللغوي نفسه يعكس فكرة الاختناق: فالتكرار المقصود لبعض الصور — الجدران، العتمة، الصوت، الصدى — يعيد إنتاج الإحساس بالدوران داخل الدائرة نفسها. ومع ذلك، يظهر في بعض المقاطع وميض ساخر أو حلمي يذكّر القارئ بأن هذا العالم، رغم قسوته، لا يخلو من إمكانية التبدّل.

من منظورٍ نقدي، يمكن اعتبار «النفق» واحدة من الروايات التي تسهم في تطوير الشكل العربي للديستوبيا، إذ تنقل هذا الجنس الأدبي من فضاء السياسة المباشرة إلى فضاء الوجود الإنساني العميق. فبدلاً من تصوير مجتمع شمولي على النمط التقليدي، تسعى الكاتبة إلى كشف البنية الذهنية التي تجعل القهر ممكناً، والاغتراب طبيعياً. إنها رواية عن «المجتمع من الداخل» أكثر مما هي عن سلطة خارجية قاهرة، ولهذا تأتي قوتها من بعدها النفسي لا من خطاباتها الأيديولوجية. ومع أن الرواية تغوص في العتمة، إلا أنها لا تنتهي في اليأس. فالفكرة الخاتمة التي تهمس بها هي أن الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من إعادة اكتشاف الذات وقدرتها على المقاومة الفكرية والجمالية. الضوء الذي يتسلل إلى النفق ليس وعداً بالنجاة، بل تذكيراً بأن الإنسان، مهما غرق في ظلام العالم، يظل قادراً على التطلع إلى الأعلى.

بهذا الوعي المزدوج ، وعي الخراب ووعي الاحتمال ، تنجح «في زاوية النفق» في أن تكون أكثر من رواية عن الظلام؛ إنها رواية عن الإصرار على الرؤية في قلب العتمة. وإذا كانت الديستوبيا عادةً تكتفي بتصوير النهاية، فإن هذه الرواية تكتب ما قبل النهاية بقليل: اللحظة التي يقف فيها الإنسان بين الفناء والاختيار، ويكتشف أن الطريق إلى الخارج يبدأ من داخل النفق نفسه. باختصار، فالنفق رواية عن العالم المعاصر حين يُسجن في ذاته، عن الإنسان الذي تحوّل خوفه إلى موطنه، لكنها أيضاً عن الحلم الصغير الذي يصرّ على أن يحيا. عملٌ يمزج بين الرمز والواقع، بين الفلسفة والفنتازيا، ليقدّم مرآةً لما صرنا عليه وما يمكن أن نكونه، إن امتلكنا الشجاعة للخروج من أنفاقنا الخاصة نحو ضوءٍ حقيقيٍّ ينتظر منذ زمنٍ بعيد. رواية تثير زوبعة من التساؤلات. فهل يمكن للنفق أن يكون مجرّد ممرّ، أم أنه قدرنا الوجودي الذي صنعناه بأنفسنا؟وهل الظلمة التي نحياها هي من صنع السلطة أم من اختيارنا نحن؟و هل النور في نهاية النفق حقيقة، أم وهمٌ نُبقيه حيّاً كي لا نفقد معنى الحياة؟وهل ما نسمّيه تقدّماً ليس سوى هندسة أكثر دقّة لدفننا تحت الأرض؟ وهل الإنسان في النهاية قادر على أن يخرج من أنفاقه الداخلية، أم أن خروجه نفسه سيكون شكلًا آخر من أشكال العمى؟ وهل هي عن زمن خانق لكنه شفاف؟

بيروت\لبنان\ في 4 تشرين الثاني 2025الساعة السابعة والنصف مساءً